生きている限り、日々避けて通れないもの、それは食べることだ。

毎日自分たちの出すゴミの量、買う食材にふと圧倒されることがあるが、生きることは食べることである。大量の食料を生産することなくひたすら消費する都市は、人々の飲食のあり方や生鮮食料品の購買の仕方を形態化したものといえなくもない。つまり都市の形態には、地域の食文化が大きく影響しているのである。

コンセプトは、グリーンアンドクリーン。シンガポールは、清潔な環境づくり、ガーデンシティの建設に腐心してきた。しかし1960年代までは、ホーカー(HAWKER)と呼ばれる行商たちが、男ばかりのポートシティがはじまりであるシンガポールの公共空間を、埋め尽くしていた。熱帯の都市で、エアコンがなければ外で飲食する方が気持ちいいのだから、手っ取り早い屋台のような行商が多くなるのも必然的結果である。通りを埋め尽くすそんなネガティブな存在であった行商を建物に収容する政策がはじまったのも、20世紀の計画論からすれば当然で、シンガポールが独立した1965年以降、ホーカーセンターという建築物がつくられていった。1986年には、各センターへホーカーたちの再配置が完了するが、その数は約2万5千人。市街地では、保健省(現在は、環境省)によって各民族コミュニティをベースとして、郊外のニュータウンや工業団地では、都市再開発庁(URA)のマスタープランに基づき設置された。最大では、200弱まで増加したホーカーセンターは、簡易的な屋根だけの質素なつくりで、モジュール型の均質的なデザインが主流であったが、人々の生活に不可欠な都市施設としてその存在価値を高めてきたといえる。

ホーカーが溢れる路上/1960年

路上での飲食風景/1960年

21世紀に入ると、シンガポールは、“ホーカーセンター・アップグレード・プログラム”という名称で、設備更新だけでなく、地域のニーズに合わせた改修や建替えを押し進めている。受け身からつくりはじめた建築の潜在力に気づいたのだ。ホーカーセンターはコミュニティをつくることができるし、多民族社会のみんなの食卓だということを。今や、シンガポール人によってデザインされた個性豊かなホーカーセンターがたくさん生まれている。

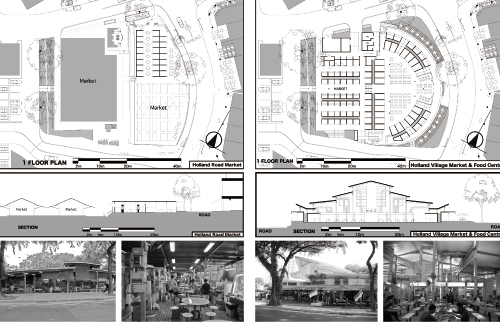

改修前後のホーカーセンターの変化/Holland Village

その際、とてもうまい手法=都市計画を行っている。ホーカーセンターの数が減少傾向にあり、統廃合も進められているなか、必ずしも政府主導のホーカーセンターで独占しようとはしていないのである。ホーカーセンターを廃止した土地は、リザーブされていて、特別につくるものがなければ、または思いつかなければ、思いつくまで芝生にでもしておくというのは、とても明快だ。ほどほどに人の頑張りを促す、人を励ますというのは政策の大事な仕事である。土地利用計画で、ホーカーセンターを保護する一方、その近くには民間のフードコートもあって、適度な競争原理を導入することで、衛生や食のレベルを維持している。

アップグレードプログラムで個性化するホーカーセンター

民間のフードコートとホーカーセンターの違いは、エアコンの有無である。ホーカーセンターにはエアコンはない。だから、センター内部の形や色彩が多様になっても、その空間構成の基本は半屋外である。熱帯のシンガポールでは、木陰の下にいると涼しい。だから、ホーカーセンターはルーバーで微風を取り入れ、屋根を大樹の代わりにしようする。そのコンセプトには、通りで商う屋台という原点があると思う。そして近年、URAは指定した場所、例えばチャイナタウンやシンガポール川沿いのボートキー・クラークキー(シンガポール川沿いの、人気のエリア)でショップハウスの保全や水辺の再生と連動させながら、通りから一度排除した屋台を復活させている。かつての生活施設は、いまやシンガポールの観光資源となったのだ。

公共施設を包含し、地域コミュニティの核となるTaman Jurong Market & Food Centre

多様化する建築形態/Tanglin Halt Market

シンガポールに行くと、どうしても食べたいものがある。“フライドホッケンミー”という、福建風エビ焼きそばで、値段は150円程度。この安さは、社会福祉である。なぜなら、補助金が給付され、価格が抑制されているからだ。集合住宅団地の中心に配置されているホーカーセンターに行くと、多くのお年寄りが食事をしながら、おそとで談笑している。一人で食べる食事ほどまずいものはないと思うが、ホーカーセンターでは、賑やかにみんなで食べている気になっていい。

ホーカーセンターの社会的役割

情報が場所を飛び越えていく今日でも、絶対にその場に行かなければ体験できないもの、それはまちの音とにおいだと思う。かつてシンガポールの行商は、商品の違いを鈴やブリキ、あるいは器である皿の音など、売り子の出す音の合図で分けていたそうだ。今やその風習は途絶え、見ることはできないが、素敵なサウンドスケープ(音の風景)だったのだろうと思う。

フライドホッケンミーには、ライムを絞って、好みでチリを入れて食べるとうまい。日が落ちて少し蒸し暑さが和らいだホーカーセンターで、汗をかきながら舌鼓をうつと、ここが熱帯の都市だという風土を感じる。そして、今日もおいしく食えている、生きているという実感。ホーカーセンターは観光施設でも、コミュニティ施設でも、福祉施設でもある。シンガポール人のまさにコモンであり、アイデンティティである。書いている間にまた食べたくなった。でも、シンガポールに行かないと食べられない。それでいいし、それがいい。